Oleh: Jhon Minggus Keiya

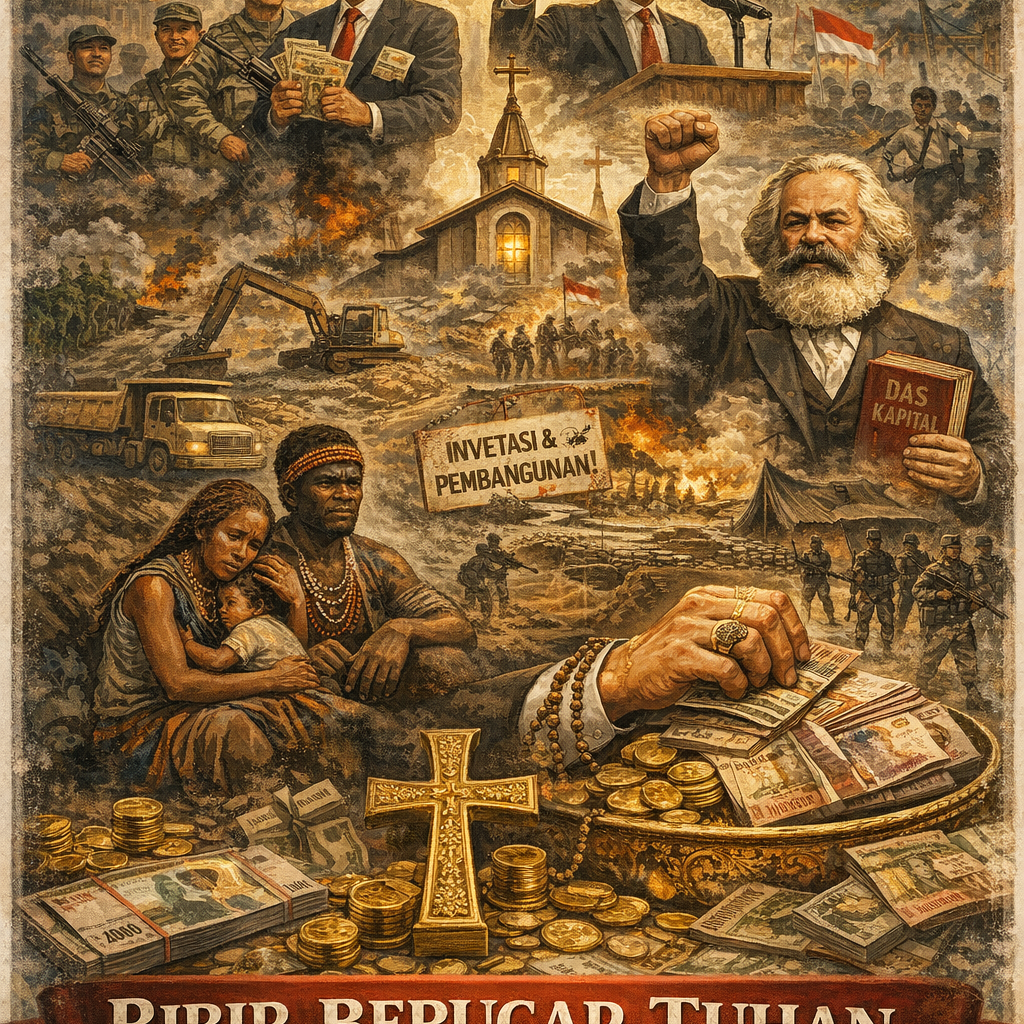

Seperti yang kita ketahui bahwa relasi antara gereja dan negara selalu menjadi tema penting dalam teologi publik. Di berbagai wilayah Tanah Papua, muncul fenomena di mana pelayan gereja menerima dukungan finansial dari pemerintah. Kebijakan semacam ini pasti selalu dianggap sebagai bentuk perhatian negara terhadap lembaga keagamaan yang berperan besar dalam pendidikan, kesehatan, dan stabilitas sosial masyarakat. Disisi lain dari perspektif teologi sosial, praktik ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah gereja masih dapat menjalankan panggilan kenabiannya ketika berada dalam orbit kekuasaan?

Gereja sebagai Komunitas Pastoral dan Profetik

Menurut pandangan saya tentu dalam tradisi teologi Kristen, gereja tidak hanya memiliki tugas pastoral, yaitu membina iman dan melayani kebutuhan rohani umat, adapun tugas lebih mulia lagi profetik. Tugas profetik berarti gereja dipanggil untuk bersuara ketika keadilan dilanggar, ketika martabat manusia direndahkan, dan ketika kekuasaan menindas yang lemah. Gereja dalam fungsi ini bukan sekadar institusi religius, melainkan penjaga nurani publik.

Ketika kami pelajari sejarah kekristenan lebih jelih, pada umumnya denominasi kristen telah menunjukkan bahwa suara gereja menjadi pelindung bagi kelompok yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan. Rakyat di Papua memiliki kepercayaan terhadap gereja yang berfungsi sebagai tempat pengaduan terakhir ketika masyarakat mengalami kekerasan, konflik, atau marginalisasi. Dengan demikian, gereja adalah ruang perlindungan sosial dan moral mukan lagi hanya rumah ibadah.

Ketika Dukungan Negara Menjadi Ketergantungan

Dari perspektif sosiologi agama, dukungan negara terhadap gereja tidak selalu bermasalah. Dalam negara modern, lembaga keagamaan sering dilibatkan dalam pembangunan sosial karena kedekatannya dengan masyarakat akar rumput. Namun persoalan muncul ketika dukungan tersebut menciptakan ketergantungan struktural.

Ketergantungan finansial dapat menimbulkan bentuk kontrol tidak langsung. Gereja mungkin tidak secara eksplisit dilarang bersuara, tetapi muncul tekanan psikologis, birokratis, atau politis yang membuat gereja enggan mengkritik kebijakan pemerintah. Dalam situasi seperti ini, suara kenabian gereja berisiko berubah menjadi suara administratif lebih menenangkan daripada menegur, lebih menyesuaikan daripada menuntun.

Teologi pembebasan menekankan bahwa gereja harus berdiri di pihak yang menderita, bukan di pihak yang berkuasa. Ketika gereja kehilangan jarak kritis terhadap negara, ia berpotensi kehilangan identitasnya sebagai komunitas pembela kehidupan.

Tantangan Gereja di Wilayah Rentan Konflik

Di Papua, persoalan ini menjadi semakin sensitif. Wilayah yang memiliki sejarah konflik, ketimpangan pembangunan, dan trauma sosial membutuhkan kehadiran institusi moral yang independen. Gereja sering menjadi mediator damai, penghibur bagi korban, dan suara bagi mereka yang tidak terdengar.

Jika gereja tidak lagi bebas menyuarakan penderitaan umat, maka masyarakat kehilangan salah satu benteng perlindungan moralnya. Dalam teologi sosial, kondisi ini disebut sebagai krisis legitimasi gereja, yakni ketika gereja masih hadir secara institusional tetapi kehilangan kepercayaan sebagai pembela keadilan.

Menuju Relasi Gereja dan Negara yang Sehat

Hubungan ideal antara gereja dan negara bukanlah permusuhan, tetapi kemitraan kritis. Negara dapat mendukung peran sosial gereja, namun gereja harus menjaga otonomi moral dan teologisnya. Dukungan negara seharusnya memperkuat pelayanan sosial gereja, bukan membatasi keberaniannya bersuara.

Gereja dipanggil bukan untuk menyenangkan penguasa, gereja ada untuk menyatakan kebenaran. Ketika gereja tetap berani menyuarakan keadilan, gereja tidak melemahkan negara, melainkan justru membantu negara menjaga arah moralnya.

Penutup

Situasi gereja di Papua saat ini masih berada dalam suasana ambigu dalam menentukan arah gerakan yang harus diambil. Di satu sisi, gereja dipanggil untuk tetap setia pada misi spiritualnya sebagai pembawa kabar keselamatan, penghiburan, dan harapan bagi umat. Namun di sisi lain, realitas sosial, politik, dan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat menuntut gereja untuk tidak hanya hadir sebagai lembaga ritual, tetapi sebagai suara moral yang berani menyuarakan keadilan, perdamaian, dan martabat manusia

Jika situasi seperti ini terus berlangsung, maka patut diyakini bahwa kondisi Papua memang sedang tidak baik-baik saja. Ambiguitas gereja telah mencerminkan adanya tekanan struktural, ketakutan institusional, atau keterikatan pada kepentingan tertentu yang dapat melemahkan fungsi profetisnya

Dalam perspektif teologi sosial, ukuran kesehatan gereja tidak hanya terletak pada kedekatannya dengan kekuasaan, melainkan pada keberaniannya berdiri bersama umat yang menderita. Gereja yang bebas bersuara mungkin tidak selalu nyaman bagi penguasa, tetapi justru menjadi tanda harapan bagi masyarakat yang sedang melarat.

Jika gereja hilang suara kenabiannya, maka jelas gereja hanya tetap berdiri fisik bangunannya saja, tetapi kehilangan roh panggilannya. Dan ketika gereja tidak lagi menjadi pelindung bagi umat yang terluka, maka pertanyaan yang tersisa bukan lagi tentang hubungan gereja dan negara, melainkan tentang makna kehadiran gereja itu sendiri di tengah dunia. Apa kabar Gereja ditanah Papua ?