Oleh: Jhon Minggus Keiya

Pendidikan sering diklaim sebagai jantung pembangunan dan jalan keluar dari ketertinggalan. Di Papua, narasi ini terus diulang oleh negara melalui berbagai program percepatan, reformasi pendidikan, dan intervensi kebijakan yang dibingkai sebagai solusi atas rendahnya indeks pendidikan dan kesejahteraan. Namun, pertanyaan mendasar yang jarang diajukan adalah, pendidikan untuk siapa, oleh siapa, dan dengan paradigma apa?

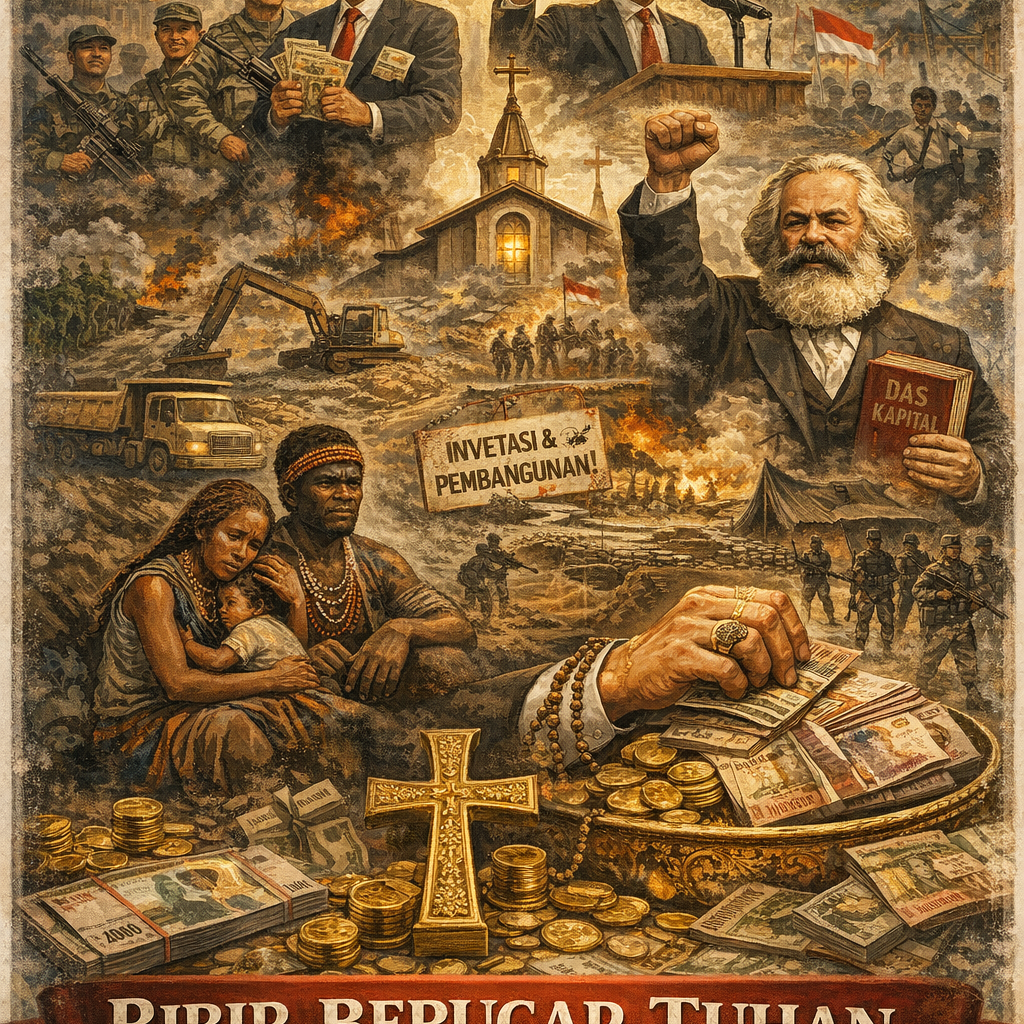

Paulo Freire, dalam karya klasiknya “Pedagogy of the Oppressed”, menegaskan bahwa pendidikan tidak pernah netral. Ia selalu berada dalam relasi kekuasaan menjadi alat pembebasan atau justru instrumen penindasan. Dalam konteks Papua wilayah dengan sejarah panjang kolonialisme internal, kekerasan negara, rasisme struktural, dan marginalisasi politik pertanyaan tentang keberpihakan pendidikan menjadi sangat krusial.

Artikel ini berargumen bahwa banyak kebijakan dan program pendidikan di Papua belum berfungsi sebagai sarana pembebasan, melainkan cenderung memperhalus mekanisme kontrol negara melalui pendekatan “teknokratis, seragam, dan militeristik”, yang gagal membangun kesadaran kritis orang Papua sebagai subjek sejarahnya sendiri.

Pendidikan Tidak Pernah Netral: Kerangka Freire dan Realitas Papua

Freire menolak gagasan bahwa pendidikan adalah aktivitas teknis yang steril dari politik. Menurutnya, setiap praktik pendidikan membawa konsekuensi etis dan ideologis. Pendidikan yang mengabaikan konteks ketidakadilan justru ikut melanggengkannya.

Dalam realitas Papua, pendidikan kerap diposisikan sebagai alat integrasi nasional dan stabilisasi keamanan. Negara hadir dengan asumsi bahwa “ketertinggalan” Papua adalah persoalan teknis kurangnya guru, fasilitas, atau akses tanpa menyentuh akar struktural berupa perampasan ruang hidup, kekerasan politik, dan delegitimasi pengetahuan lokal. Akibatnya, pendidikan direduksi menjadi proyek administratif, bukan proses humanisasi.

Pendidikan Gaya Bank dan Program Top-Down Negara

Salah satu kritik paling tajam Freire adalah terhadap “banking education” model pendidikan di mana pengetahuan diperlakukan sebagai barang yang disimpan oleh guru (atau negara) dan disetor ke dalam diri murid yang pasif. Model ini sangat relevan untuk membaca banyak kebijakan pendidikan di Papua.

Berbagai program nasional, termasuk pendekatan MBG dan kebijakan sejenis, sering dirancang di pusat kekuasaan tanpa dialog bermakna dengan komunitas lokal. Kurikulum, indikator keberhasilan, dan metode evaluasi ditentukan secara seragam, seolah realitas Papua identik dengan wilayah lain di Indonesia.

Dalam praktiknya, masyarakat Papua diposisikan sebagai objek pembangunan yang harus “dibina”, “disadarkan”, atau “diarahkan”. Pendidikan tidak membuka ruang dialog kritis, melainkan menuntut kepatuhan. Murid belajar untuk menghafal, bukan mempertanyakan; untuk menyesuaikan diri, bukan mengartikulasikan pengalaman hidupnya sendiri.

Militerisme dan Dehumanisasi Ruang Pendidikan

Kekhasan Papua dibanding wilayah lain adalah kuatnya kehadiran aparat keamanan dalam ruang-ruang sipil. Sekolah dan institusi pendidikan tidak sepenuhnya steril dari logika keamanan. Dalam banyak kasus, pendidikan dijalankan berdampingan dengan operasi militer, patroli aparat, dan narasi ancaman separatisme.

Freire menyebut kondisi ini sebagai bentuk “dehumanisasi”. Pendidikan yang berlangsung dalam atmosfer ketakutan tidak mungkin melahirkan manusia merdeka. Murid dan guru belajar untuk diam, menyesuaikan diri, dan menghindari isu-isu sensitif. Sekolah kehilangan fungsinya sebagai ruang aman untuk berpikir kritis dan berdialog.

Tentu kami pasti menyadari bahwa militerisme dalam pendidikan bukan hanya soal kehadiran fisik aparat, tetapi juga soal mentalitas disiplin kaku, hierarki absolut, dan kecurigaan terhadap perbedaan pendapat. Dalam kerangka Freire, ini adalah ciri pendidikan penindasan.

Absennya Tema Generatif Papua

Freire menekankan pentingnya “tema generatif”, yaitu isu-isu nyata yang hidup dalam pengalaman masyarakat tertindas. Pendidikan harus berangkat dari bahasa, budaya, dan realitas konkret rakyat. Namun, pendidikan di Papua justru sering menyingkirkan pengalaman orang Papua dari ruang kelas.

Isu-isu seperti rasisme, kekerasan negara, konflik agraria, perampasan tanah adat, dan trauma sejarah jarang diangkat secara terbuka. Sejarah Papua sering disederhanakan atau dibungkam. Bahasa ibu dan pengetahuan lokal diposisikan sebagai penghambat kemajuan, bukan sumber pembelajaran.

Akibatnya, murid Papua mengalami keterasingan epistemik: mereka belajar tentang dunia yang tidak mencerminkan pengalaman hidup mereka sendiri. Pendidikan menjadi proses pemisahan manusia dari realitasnya, bukan alat untuk memahami dan mengubahnya.

Kesadaran Kritis dan Subjek Pembebasan

Tujuan utama pendidikan menurut Freire adalah “conscientização” kesadaran kritis atas struktur penindasan. Kesadaran ini memungkinkan kaum tertindas memahami bahwa penderitaan mereka bukan akibat kegagalan pribadi, melainkan hasil sistem yang tidak adil.

Dalam konteks Papua, pendidikan jarang diarahkan pada pembentukan kesadaran kritis. Sebaliknya, ia lebih sering menekankan adaptasi dan loyalitas. Orang Papua didorong untuk “mengejar ketertinggalan” tanpa diberi ruang untuk mempertanyakan mengapa ketertinggalan itu terjadi dan siapa yang diuntungkan dari struktur yang ada.

Freire menegaskan bahwa pembebasan tidak dapat dihadiahkan oleh penindas. Kaum tertindas harus menjadi subjek pembebasan mereka sendiri. Pendidikan yang memposisikan negara sebagai “penyelamat” justru memperpanjang relasi ketergantungan.

Solusi: Pendidikan Pembebasan yang Kontekstual dan Humanis

Menghadapi situasi ini, solusi pendidikan di Papua tidak cukup dengan menambah anggaran atau membangun infrastruktur fisik. Yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma pendidikan secara mendasar.

Pertama, “demiliterisasi ruang pendidikan”. Pendidikan harus dipisahkan secara tegas dari pendekatan keamanan. Sekolah harus menjadi ruang sipil yang aman, bebas dari intimidasi, agar dialog kritis dapat tumbuh.

Kedua, “pendidikan dialogis dan partisipatif”. Negara perlu membuka ruang bagi komunitas adat, guru lokal, dan orang tua untuk terlibat dalam perumusan kurikulum dan kebijakan pendidikan. Dialog harus menggantikan instruksi sepihak.

Ketiga, “kurikulum kontekstual Papua”. Bahasa ibu, sejarah lokal, dan pengetahuan adat harus diakui sebagai sumber ilmu yang sah. Tema-tema generatif Papua seperti keadilan tanah, identitas, dan pengalaman kekerasan perlu dihadirkan secara kritis dalam pendidikan.

Keempat, “penguatan guru sebagai intelektual organik”. Guru, khususnya guru Papua, harus diberdayakan bukan hanya sebagai pelaksana administrasi, tetapi sebagai agen kesadaran kritis yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan sosial.

Kelima, “menempatkan kesadaran kritis sebagai tujuan utama pendidikan”. Pendidikan harus membantu orang Papua membaca realitasnya sendiri, menamai penindasan, dan membayangkan kemungkinan perubahan secara kolektif dan damai.

Penutup

Paulo Freire mengingatkan bahwa dehumanisasi bukan takdir, melainkan hasil relasi sosial yang dapat diubah. Pendidikan di Papua hanya akan bermakna jika ia berpihak pada proses humanisasi, bukan sekadar integrasi dan stabilisasi.

Selama pendidikan masih dijalankan dengan paradigma kontrol, kepatuhan, dan militerisme, selama itu pula ia akan gagal membebaskan. Pendidikan yang membebaskan Papua bukanlah pendidikan yang membuat orang Papua patuh, tetapi pendidikan yang memungkinkan mereka berpikir, berbicara, dan bertindak sebagai manusia merdeka dan bermartabat.

Referensi

- Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.

- Freire, P. (1998). Teachers as Cultural Workers: Letters to Those Who Dare Teach. Boulder: Westview Press.

- Giroux, H. A. (2011). On Critical Pedagogy. New York: Continuum.

- McLaren, P. (2005). Capitalists and Conquerors: A Critical Pedagogy Against Empire. Lanham: Rowman & Littlefield.

- King, P. (2004). West Papua & Indonesia Since Suharto. Sydney: University of New South Wales Press.

- Widjojo, M. S. et al. (2009). Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future. Jakarta: LIPI.

- Tsing, A. L. (2005). Friction: An Ethnography of Global Connection. Princeton: Princeton University Press.