Oleh: Jhon Minggus Keiya

Ada bentuk penderitaan psikologis yang tidak menampakkan luka fisik, tetapi memiliki dampak yang mendalam terhadap pembentukan kepribadian dan partisipasi sosial seseorang. Perasaan minder, rendah diri, dan ketidakmampuan berbicara di ruang publik, baik dalam konteks akademik, profesional, maupun keluarga merupakan pengalaman subjektif yang kerap diabaikan. Padahal, kondisi ini berpotensi menghambat aktualisasi diri, menggerogoti harga diri, serta membatasi kontribusi individu dalam kehidupan sosial.

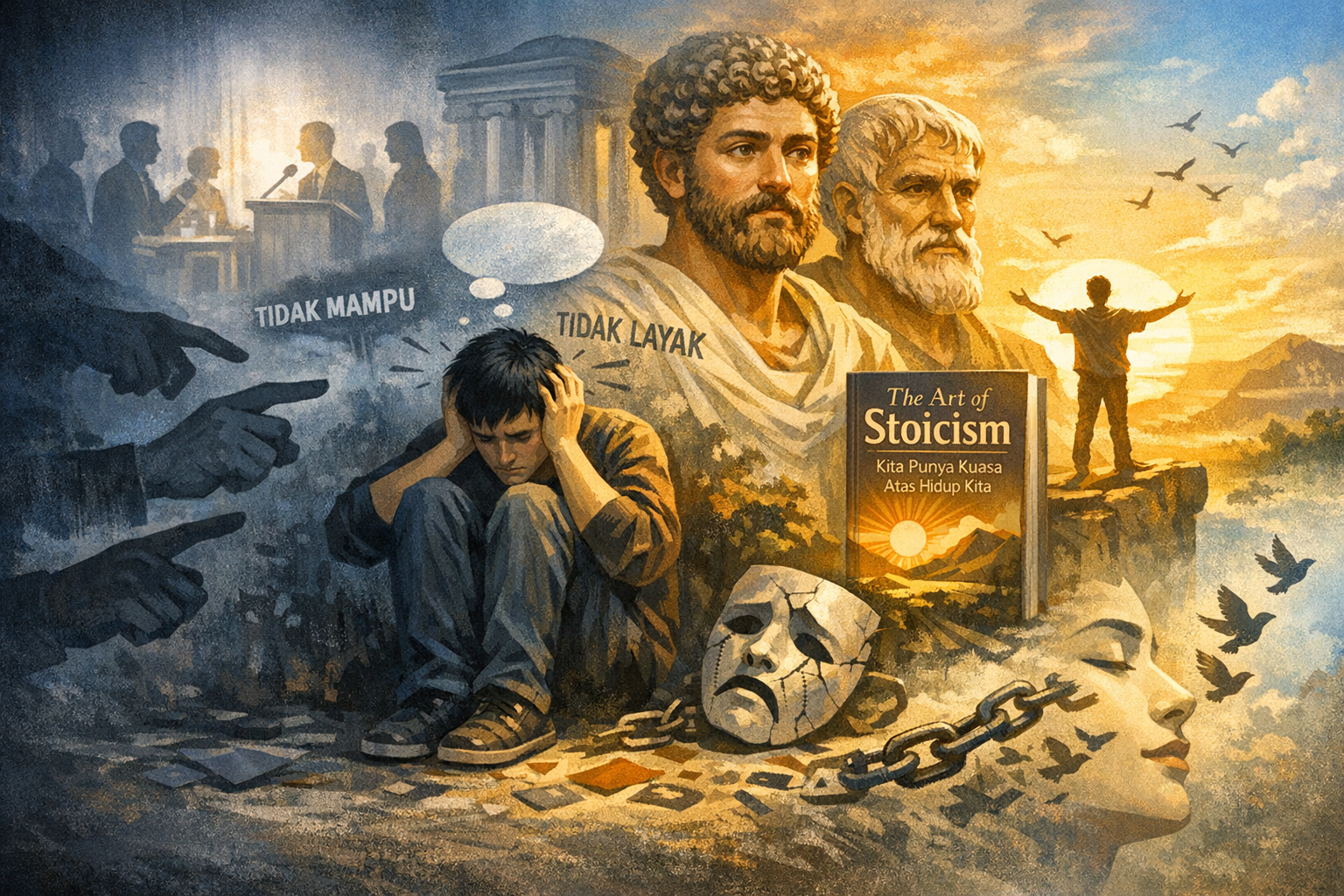

Pengalaman tersebut saya alami sejak masa perkuliahan hingga memasuki dunia kerja. Perasaan tidak percaya diri muncul dalam berbagai situasi ketika berhadapan dengan orang lain, saat diminta menyampaikan pendapat, maupun ketika terlibat dalam diskusi formal. Ketakutan untuk berbicara sering kali disertai dengan kekosongan pikiran (mental blank), kebingungan dalam menyusun argumen, dan kecenderungan memilih diam. Diam ini bukan lahir dari ketidakpedulian, melainkan dari keyakinan internal bahwa diri tidak cukup mampu atau tidak cukup layak untuk didengar.

Fenomena ini sejatinya bukan pengalaman individual semata, melainkan gejala sosial yang dialami banyak orang. Namun, dalam masyarakat yang cenderung mengukur kecerdasan dari kefasihan berbicara dan kepercayaan diri dari keberanian tampil, individu yang pendiam sering kali dilabeli tidak kompeten. Pandangan semacam ini mengabaikan fakta bahwa diam kerap berakar pada kecemasan, rasa takut, dan tekanan psikologis, bukan pada kekosongan intelektual.

Dalam konteks inilah ajaran Stoikisme, sebagaimana dibahas dalam buku The Art of Stoicism: Kita Punya Kuasa Atas Hidup Kita karya Adora Kinara, menjadi kerangka reflektif yang relevan untuk memahami dan menafsirkan pengalaman tersebut.

Minder dan Ilusi Penilaian Eksternal

Stoikisme menempatkan pembedaan antara hal-hal yang berada dalam kendali manusia dan hal-hal yang berada di luar kendalinya sebagai prinsip dasar. Penilaian, opini, dan persepsi orang lain terhadap diri kita termasuk dalam kategori yang tidak sepenuhnya dapat kita kendalikan. Namun, justru pada titik inilah banyak individu terjebak. Rasa minder sering kali muncul ketika nilai diri disandarkan pada evaluasi eksternal.

Dalam pengalaman saya, perasaan rendah diri bukan semata-mata disebabkan oleh ketiadaan kemampuan, melainkan oleh kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain mereka yang lebih fasih berbicara, lebih cepat merespons, dan tampak lebih percaya diri. Tanpa disadari, standar penilaian diri dibentuk oleh ukuran sosial yang tidak saya tetapkan sendiri.

Stoikisme menyebut kondisi ini sebagai false judgment atau kesalahan penilaian. Epictetus menegaskan bahwa penderitaan manusia bukan disebabkan oleh peristiwa itu sendiri, melainkan oleh penilaian subjektif terhadap peristiwa tersebut. Ketika seseorang meyakini bahwa dirinya “tidak mampu berbicara” atau “pendapatnya tidak bernilai”, keyakinan inilah yang melumpuhkan potensi, bukan realitas objektif.

Ketakutan Berbicara dan Disfungsi Rasionalitas

Pengalaman pikiran yang membeku saat diminta berbicara merupakan bentuk gangguan kognitif yang sering dipicu oleh tekanan emosional. Dalam situasi tersebut, individu sebenarnya memiliki gagasan, tetapi kesulitan mengekspresikannya secara verbal. Akibatnya, muncul penyesalan setelah memilih diam.

Stoikisme memandang bahwa emosi negatif seperti ketakutan dan kecemasan sering kali mendahului kegagalan, bukan merupakan akibatnya. Tekanan batin menghambat kerja rasionalitas, padahal rasionalitas merupakan fondasi utama dalam filsafat Stoik. Ketika pikiran dikuasai rasa takut, kemampuan berpikir jernih dan sistematis menjadi terganggu.

Buku The Art of Stoicism menekankan pentingnya ketenangan batin sebagai prasyarat berpikir rasional. Stoikisme tidak menuntut manusia untuk selalu siap dan sempurna, melainkan mengajak untuk menerima keterbatasan secara sadar dan menghindari sikap menghukum diri secara berlebihan ketika mengalami kegagalan. Dengan demikian, diam yang saya alami dapat dipahami bukan sebagai bukti ketidakmampuan, melainkan sebagai indikator bahwa proses penerimaan diri belum sepenuhnya tuntas.

Kekurangan Ide sebagai Masalah Persepsi

Dalam konteks dunia kerja, perasaan tidak memiliki cukup ide atau pengetahuan sering kali menimbulkan keraguan untuk berkontribusi dalam penyusunan program kerja. Perbandingan dengan ide orang lain yang dianggap lebih besar, lebih canggih, atau lebih strategis memperkuat rasa tidak layak tersebut.

Stoikisme menegaskan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh capaian eksternal semata, melainkan oleh niat, usaha, dan kebajikan yang mendasari tindakannya. Ketiadaan ide pada satu waktu bukan indikator ketidakmampuan permanen. Sebaliknya, kebijaksanaan Stoik justru menekankan pentingnya proses pembelajaran berkelanjutan.

Buku ini mengkritik kecenderungan manusia modern yang menuntut kehebatan instan, padahal kebijaksanaan sejati lahir melalui proses panjang yang mencakup kegagalan, kebingungan, dan keterbatasan. Dengan demikian, ketidaktahuan bukanlah aib; yang problematis adalah ketika ketidaktahuan tersebut berubah menjadi keyakinan bahwa diri tidak akan pernah mampu mengetahui.

Diam dalam Diskusi: Antara Proteksi dan Penyangkalan Diri

Dalam berbagai forum diskusi, baik formal maupun informal saya kerap memilih diam sebagai bentuk perlindungan diri dari potensi penolakan atau ejekan. Diam menjadi strategi defensif untuk menghindari rasa malu dan kegagalan.

Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dijalani secara sadar dan aktif. Marcus Aurelius menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk hidup bersama dan berkontribusi sesuai kapasitasnya. Diam yang terus-menerus, meskipun berfungsi sebagai proteksi jangka pendek, berpotensi mengikis keberanian dalam jangka panjang. Ketika kesempatan berbicara terus dihindari, individu secara tidak sadar mengukuhkan narasi internal bahwa dirinya tidak layak untuk didengarsebuah bentuk penyangkalan diri yang bertentangan dengan etika Stoik.

Menguasai Diri sebagai Inti Stoikisme

Pesan utama The Art of Stoicism terletak pada gagasan bahwa manusia memiliki kuasa atas hidupnya, terutama atas pikiran dan respons terhadap peristiwa. Stoikisme tidak menjanjikan transformasi instan menjadi pembicara ulung atau figur karismatik, tetapi menawarkan sesuatu yang lebih fundamental, penguasaan diri.

Dalam kerangka ini, penguasaan diri berarti keberanian untuk berbicara meskipun diliputi rasa gugup, kemampuan menerima kesalahan tanpa meruntuhkan harga diri, kesadaran bahwa pendapat sederhana tetap memiliki nilai, serta pelepasan ketergantungan pada reaksi orang lain sebagai tolok ukur nilai diri. Stoikisme tidak menuntut dominasi dalam forum, melainkan kejujuran eksistensial berbicara bukan untuk menang, tetapi untuk hadir.

Penutup

Terdapat perbedaan mendasar antara diam yang dilandasi ketakutan dan diam yang lahir dari kebijaksanaan. Yang pertama melumpuhkan potensi, sementara yang kedua menenangkan batin. Stoikisme membantu saya memahami perbedaan ini secara reflektif.

Hingga kini, proses belajar masih berlangsung. Rasa gugup, kebingungan, dan minder belum sepenuhnya hilang. Namun, kesadaran mulai tumbuh bahwa perasaan tidak mampu bukanlah kebenaran objektif, melainkan konstruksi pikiran yang dapat ditantang dan dilatih.

Buku The Art of Stoicism tidak menghapus luka batin, tetapi menyediakan kerangka konseptual untuk memahaminya. Hal tersebut tidak menghilangkan rasa takut, tetapi mengajarkan cara hidup berdampingan dengannya tanpa menyerah. Pada akhirnya, kekuatan sejati tidak terletak pada kefasihan berbicara, melainkan pada keberanian untuk tetap hadir meski dengan suara yang belum sepenuhnya sempurna.