Oleh: Jhon Minggus Keiya

Pendahuluan

Agama secara normatif dipahami sebagai sumber nilai moral, keadilan, dan pembelaan terhadap martabat manusia. Namun, dalam realitas sosial kontemporer, agama kerap tampil dalam paradoks yang mencolok bahasa religius semakin dominan di ruang publik, sementara ketimpangan sosial, kekerasan struktural, dan eksploitasi ekonomi justru semakin menguat. Fenomena ini memunculkan pertanyaan kritis tentang peran agama dalam masyarakat yang dikuasai oleh logika kapital dan kepentingan kekuasaan.

Di Indonesia, ekspresi keagamaan hadir secara masif dalam ritual, simbol, dan wacana politik. Negara dan elite ekonomi tidak jarang menggunakan legitimasi moral-religius untuk mengafirmasi kebijakan pembangunan dan stabilitas nasional. Namun, di balik retorika tersebut, realitas sosial memperlihatkan kontradiksi mendalam diantaranya perampasan tanah, peminggiran masyarakat adat, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya terus berlangsung. Dalam konteks ini, agama berisiko direduksi menjadi ornamen moral yang melapisi ketidakadilan struktural.

Kondisi tersebut menjadi semakin problematik ketika dikaitkan dengan wilayah-wilayah periferi seperti Papua. Di tanah ini, pembangunan dan keamanan negara sering kali berjalan beriringan dengan kekerasan, militerisasi, serta eksploitasi sumber daya alam. Ironisnya, situasi tersebut kerap disertai dengan bahasa religius tentang damai, persatuan, dan kesejahteraan. Pertanyaannya kemudian bukan hanya tentang efektivitas kebijakan, tetapi tentang integritas etis dari narasi moral yang menyertainya.

Dalam membaca paradoks ini, pemikiran Karl Marx menawarkan perangkat analisis yang relevan. Kritik Marx terhadap agama sebagai “candu masyarakat” sering disalahpahami sebagai penolakan terhadap iman. Padahal, kritik tersebut diarahkan pada fungsi ideologis agama dalam menormalisasi penderitaan yang dihasilkan oleh struktur ekonomi-politik yang timpang. Marx membantu menyingkap bagaimana bahasa moral dan religius dapat berfungsi menenangkan kesadaran sosial, alih-alih mendorong transformasi struktural.

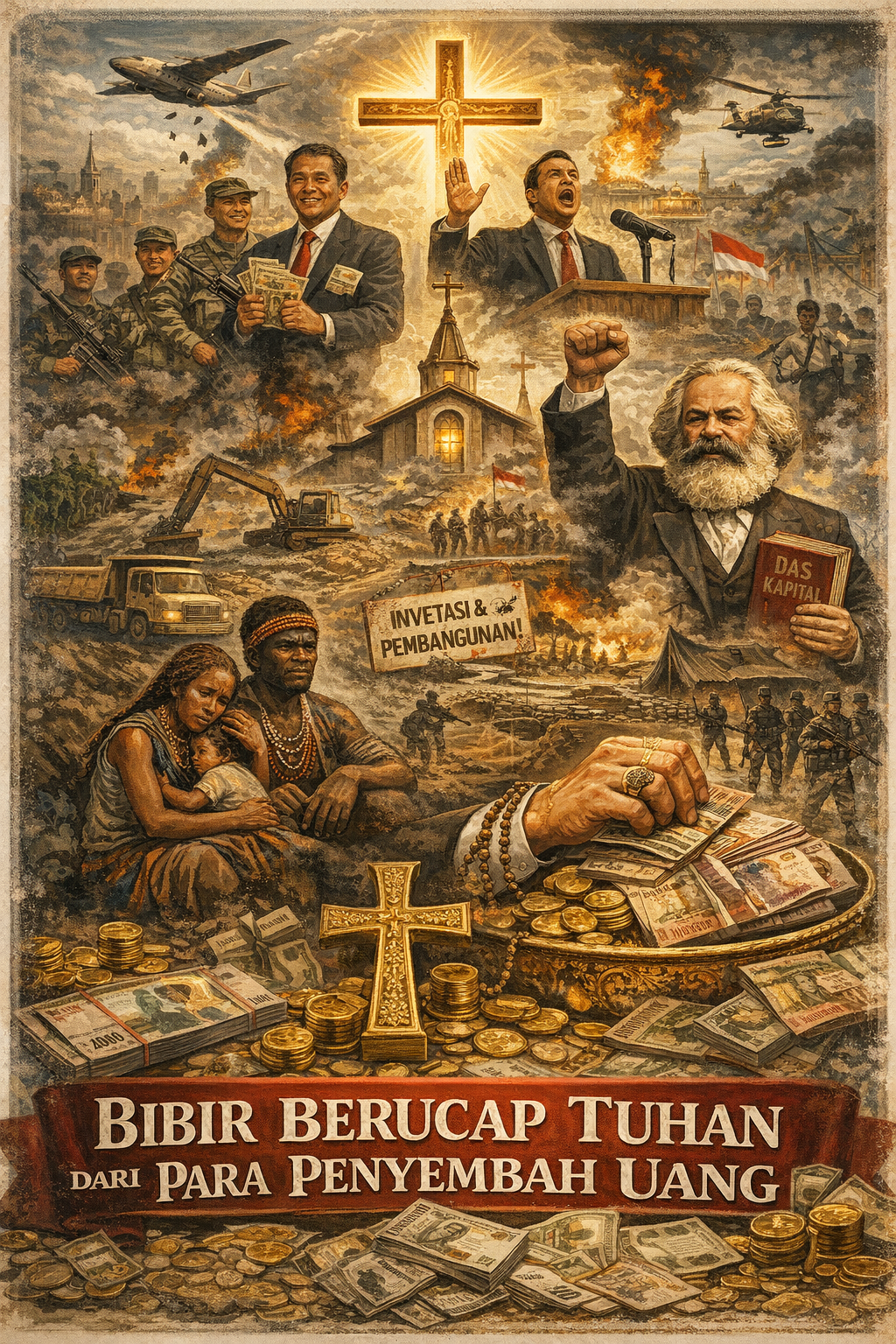

Artikel ini berupaya mengkaji fenomena tersebut melalui judul “Bibir Berucap Tuhan dari Para Penyembah Uang”, sebagai metafora atas kontradiksi antara pengakuan iman dan praktik sosial yang tunduk pada logika kapital. Dengan menggunakan kerangka teoritis Marx, artikel ini menganalisis relasi antara agama, modal, dan kekuasaan dalam konteks Indonesia, dengan penekanan khusus pada realitas sosial Papua. Tujuan utama tulisan ini adalah menunjukkan bahwa krisis moral yang terjadi bukan semata persoalan individu, melainkan persoalan struktural yang menuntut kritik ideologis dan keberanian etis.

Melalui pendekatan artikel opini ini diharapkan dapat membuka ruang refleksi kritis tentang peran agama di tengah dominasi kapitalisme kontemporer, sekaligus menegaskan kembali kemungkinan iman sebagai praksis sosial yang membebaskan dan berpihak pada kemanusiaan.

a. Agama, Moral Publik, dan Paradoks Kekuasaan dalam Masyarakat Kapitalis

Agama dalam ruang publik kerap diposisikan sebagai sumber moralitas dan penuntun etika sosial. Dalam banyak masyarakat, termasuk Indonesia, agama hadir bukan hanya sebagai keyakinan personal, melainkan juga sebagai identitas kolektif yang memengaruhi kebijakan, wacana politik, dan legitimasi kekuasaan. Namun, dalam masyarakat yang beroperasi di bawah logika kapitalisme, peran normatif agama sering kali mengalami paradoks lalu nilai-nilai religius dikumandangkan secara simbolik, sementara praktik sosial dan politik justru bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkannya.

Karl Marx membaca paradoks ini bukan dari sudut iman, melainkan dari struktur sosial yang melingkupinya. Bagi Marx, agama tidak dapat dipahami secara terpisah dari kondisi material masyarakat. Ia muncul dan berfungsi dalam konteks relasi produksi tertentu, terutama ketika ketimpangan dan penderitaan menjadi pengalaman sehari-hari kelas tertindas. Dalam kerangka ini, agama berpotensi berfungsi ganda: sebagai ekspresi penderitaan manusia sekaligus sebagai mekanisme yang meredam kesadaran kritis terhadap sebab penderitaan itu sendiri.

Dalam masyarakat kapitalis, moral publik sering direduksi menjadi retorika. Negara dan elite ekonomi dapat dengan mudah mengafirmasi nilai-nilai religius melalui simbol, seremoni, dan pernyataan moral tanpa harus mengubah struktur ekonomi-politik yang melahirkan ketidakadilan. Inilah yang oleh Marx dipahami sebagai ideologi: seperangkat gagasan yang tampak netral dan luhur, tetapi pada praktiknya berfungsi melanggengkan tatanan yang timpang.

Indonesia memperlihatkan gejala ini secara jelas. Di satu sisi, agama menjadi fondasi normatif kehidupan berbangsa. Di sisi lain, kebijakan pembangunan sering kali mengabaikan prinsip keadilan sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti buruh, petani, masyarakat adat, dan komunitas di wilayah pinggiran. Ketika kesenjangan ekonomi melebar, perampasan ruang hidup terjadi, dan kekerasan struktural dibiarkan, agama tetap hadir dalam bahasa kekuasaan namun kehilangan daya kritisnya.

Marx membantu kita memahami bahwa persoalannya bukan terletak pada agama sebagai keyakinan, melainkan pada relasi antara agama dan kekuasaan dalam sistem kapitalisme. Ketika agama terlalu dekat dengan negara dan modal, berisiko berubah dari kekuatan etis menjadi alat legitimasi. Moral publik pun menjadi selektif, keras terhadap yang lemah, lunak terhadap yang kuat.

Paradoks inilah yang menjadi titik tolak kritik dalam tulisan ini. Bibir yang berucap Tuhan tidak selalu menandakan keberpihakan pada nilai ketuhanan. Dalam masyarakat kapitalis, sangat mungkin dan sering terjadi bahwa Tuhan dihadirkan dalam bahasa, sementara uang dan kekuasaan bersemayam dalam praktik. Untuk memahami kontradiksi ini secara lebih mendalam, perlu ditelusuri bagaimana Marx memaknai uang sebagai relasi sosial dominan dalam kapitalisme modern.

b. Uang sebagai Relasi Sosial Dominan: Kritik Karl Marx terhadap Kapitalisme Modern

Dalam pemikiran Karl Marx, uang tidak dipahami semata sebagai alat tukar yang netral, melainkan sebagai relasi sosial yang merepresentasikan dan sekaligus mengukuhkan hubungan kekuasaan dalam masyarakat kapitalis. Uang menjadi medium yang mengabstraksikan kerja manusia, mengubah relasi antarmanusia menjadi relasi antarbenda. Melalui proses ini, nilai manusia direduksi menjadi nilai pasar, sementara martabat dan kebutuhan sosial tunduk pada logika akumulasi kapital.

Marx menunjukkan bahwa dalam kapitalisme, uang bertransformasi menjadi kekuatan yang tampak otonom dan menentukan. Dalam Manuskrip Ekonomi dan Filsafat 1844, Marx menulis bahwa uang memiliki kemampuan “membalikkan” nilai: apa yang tidak dimiliki manusia dapat diperoleh melalui uang, dan apa yang tidak bermoral dapat dilegitimasi selama menguntungkan secara ekonomi. Di sinilah uang mengambil posisi yang sebelumnya ditempati oleh nilai-nilai transenden termasuk agama. Dengan kata lain, uang berfungsi sebagai “tuhan sekuler” yang mengatur apa yang benar, mungkin, dan diinginkan.

Kapitalisme modern tidak lagi sekadar sistem produksi, melainkan sebuah tatanan nilai. Keberhasilan diukur melalui akumulasi materi, pertumbuhan ekonomi, dan investasi, sementara aspek kemanusiaan sering diposisikan sebagai variabel sekunder. Dalam kondisi demikian, praktik keagamaan dapat terus berlangsung, tetapi maknanya tereduksi menjadi ritual privat yang terpisah dari etika ekonomi dan politik.

Dalam konteks Indonesia, dominasi uang sebagai relasi sosial tampak dalam wacana pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama, sering kali dengan mengorbankan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis. Proyek-proyek besar dilegitimasi atas nama investasi dan lapangan kerja, sementara dampak sosialnya penggusuran, kemiskinan struktural, dan kerusakan lingkungan dipandang sebagai konsekuensi yang “tak terhindarkan”. Logika ini mencerminkan apa yang oleh Marx disebut sebagai fetisisme komoditas, yakni kondisi ketika hubungan sosial antar-manusia disamarkan dan digantikan oleh hubungan antar-barang.

Di Papua, dominasi uang sebagai relasi sosial mengambil bentuk yang lebih ekstrem. Tanah adat, hutan, dan gunung yang dalam kosmologi masyarakat setempat memiliki makna spiritual dan kultural direduksi menjadi komoditas ekonomi. Nilai sakral digantikan oleh nilai tukar. Dalam proses ini, masyarakat adat diposisikan sebagai penghalang pembangunan, sementara kepentingan modal tampil sebagai representasi kemajuan. Kritik Marx membantu mengungkap bahwa konflik ini bukan sekadar soal budaya atau keamanan, melainkan soal relasi produksi dan kepemilikan.

Ketika bibir berucap Tuhan dalam ruang publik, tetapi kebijakan dan praktik sosial tunduk sepenuhnya pada logika uang, terjadi pemisahan antara iman dan kehidupan material. Marx melihat pemisahan ini sebagai gejala sistemik, bukan kegagalan moral individual. Oleh karena itu, kritik terhadap “penyembahan uang” bukanlah kritik etis semata, melainkan kritik terhadap struktur kapitalisme itu sendiri.

c. Agama sebagai Produk Kondisi Material: Tafsir Kritis atas Konsep “Candu Masyarakat”

Ungkapan Karl Marx tentang agama sebagai “candu masyarakat” merupakan salah satu pernyataan yang paling sering dikutip sekaligus paling sering disalahpahami. Dalam pembacaan dangkal, pernyataan ini dipersepsikan sebagai penolakan total terhadap agama. Namun, dalam kerangka materialisme historis, kritik Marx justru diarahkan pada kondisi sosial yang melahirkan kebutuhan akan agama sebagai pelarian, bukan pada iman itu sendiri sebagai pengalaman eksistensial manusia.

Marx memulai analisisnya dari realitas penderitaan. Agama, menurutnya, adalah “keluhan makhluk tertindas” dan “jiwa dari dunia yang tak berjiwa”. Artinya, agama hadir karena manusia hidup dalam struktur sosial yang tidak adil, penuh alienasi, dan sarat penindasan. Dalam situasi demikian, agama berfungsi sebagai sumber penghiburan, harapan, dan makna. Namun, fungsi ini menjadi problematis ketika agama berhenti pada penghiburan dan tidak mendorong perubahan terhadap sebab-sebab struktural penderitaan.

Dalam masyarakat kapitalis, agama kerap direduksi menjadi urusan privat dan spiritual semata. Ia dipisahkan dari kritik ekonomi dan politik. Pemisahan ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari mekanisme ideologis yang lebih luas. Dengan mengalihkan perhatian manusia dari relasi produksi yang timpang menuju janji keselamatan di luar dunia material, agama dapat berfungsi secara tidak sadar sebagai alat stabilisasi sosial. Inilah yang dimaksud Marx dengan fungsi ideologis agama.

Peter Singer, dalam Karl Marx: Pengantar untuk Pemula, menegaskan bahwa Marx tidak menuntut penghapusan agama sebagai tujuan akhir, melainkan penghapusan kondisi sosial yang membuat agama diperlukan sebagai candu. Dengan kata lain, kritik Marx bersifat emansipatoris agama tidak perlu “diperangi”, tetapi ketidakadilan yang membuat manusia terasing dari hidup bermartabatlah yang harus diubah.

Dalam konteks Indonesia, fungsi ideologis agama dapat dilihat ketika simbol-simbol religius digunakan untuk menutupi ketimpangan struktural. Seruan moral sering diarahkan kepada individu agar bersabar, bersyukur, dan taat tanpa disertai kritik terhadap sistem ekonomi-politik yang memproduksi kemiskinan dan ketidakadilan. Agama menjadi bahasa kesalehan personal, sementara kesalehan sosial kehilangan daya dorongnya.

Di Papua, situasi ini mengambil dimensi yang lebih tragis. Di tengah konflik, kemiskinan, dan perampasan ruang hidup, agama sering menjadi satu-satunya tempat berlindung masyarakat. Doa dipanjatkan di tengah trauma, nyanyian rohani dinyanyikan di pengungsian, dan iman dipertahankan di tengah kehilangan. Namun, ketika penderitaan itu terus berlangsung tanpa perubahan struktural, agama berisiko diperalat untuk menormalisasi ketidakadilan. Penderitaan dianggap sebagai takdir, bukan sebagai hasil kebijakan dan relasi kuasa.

Dalam perspektif Marx, kondisi ini menunjukkan bagaimana kesadaran palsu bekerja. Masyarakat menerima realitas yang menindas sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan dikehendaki Tuhan. Kritik struktural dibungkam oleh narasi moral yang individualistik. Akibatnya, agama kehilangan potensi profetisnya yakni keberanian untuk menyebut ketidakadilan sebagai ketidakadilan.

Namun, Marx juga membuka ruang bagi pembacaan lain: bahwa agama dapat menjadi titik awal kesadaran kritis jika ia berpihak pada pembebasan manusia. Untuk itu, agama harus ditarik kembali ke ranah material kehidupan sosial berjumpa dengan persoalan tanah, kerja, kekerasan, dan martabat manusia. Tanpa itu, agama akan terus menjadi candu yang menenangkan, sementara uang dan kekuasaan tetap berkuasa.

d. Alienasi Manusia dalam Sistem Produksi Kapitalistik di Indonesia

Salah satu kontribusi paling humanis dalam pemikiran Karl Marx adalah konsep alienasi (keterasingan). Alienasi menjelaskan bagaimana dalam sistem produksi kapitalistik, manusia kehilangan hubungan yang utuh dengan kerja, sesama manusia, dan bahkan dengan dirinya sendiri. Kerja, yang seharusnya menjadi sarana ekspresi kreativitas dan pemenuhan makna hidup, justru berubah menjadi aktivitas mekanis yang dipaksakan demi bertahan hidup.

Marx mengidentifikasi setidaknya empat bentuk alienasi. Pertama, manusia terasing dari hasil kerjanya. Produk yang dihasilkan buruh tidak lagi menjadi miliknya, melainkan dikuasai oleh pemilik modal. Kedua, manusia terasing dari proses kerjanya; kerja tidak dijalani secara bebas dan sadar, melainkan sebagai keterpaksaan. Ketiga, manusia terasing dari sesama manusia, karena relasi sosial dimediasi oleh kepentingan ekonomi. Keempat, manusia terasing dari hakikat kemanusiaannya, sebab potensi kreatif dan sosialnya direduksi menjadi tenaga kerja semata.

Dalam konteks Indonesia, alienasi ini tampak jelas dalam dunia kerja kontemporer. Buruh di sektor industri, perkebunan, dan jasa sering kali diposisikan sebagai variabel biaya yang harus ditekan. Jam kerja panjang, upah minim, dan ketidakpastian status kerja menjadi pengalaman umum. Kerja tidak lagi dimaknai sebagai ruang aktualisasi diri, melainkan sebagai beban yang harus ditanggung demi kelangsungan hidup. Dalam situasi seperti ini, wacana religius tentang kesabaran dan keikhlasan kerap menggantikan tuntutan atas keadilan struktural.

Alienasi tidak hanya dialami oleh buruh industri, tetapi juga oleh petani dan masyarakat adat. Ketika tanah sebagai sumber kehidupan dan identitas diubah menjadi komoditas, relasi manusia dengan alam mengalami pemutusan. Petani kehilangan kontrol atas benih, lahan, dan hasil panen. Masyarakat adat kehilangan ruang hidup yang selama berabad-abad membentuk kosmologi dan struktur sosial mereka. Dalam kerangka Marx, ini merupakan bentuk alienasi yang lebih dalam: keterasingan manusia dari alam sebagai perpanjangan keberadaannya.

Di Papua, alienasi mencapai tingkat yang paling ekstrem. Tanah adat yang memiliki makna spiritual dan genealogis direduksi menjadi konsesi tambang, perkebunan, dan proyek infrastruktur. Masyarakat dipaksa beralih dari sistem hidup komunal ke sistem upah yang asing bagi mereka. Dalam proses ini, bukan hanya ekonomi yang berubah, tetapi juga struktur makna kehidupan. Manusia Papua tidak hanya kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan hubungan simbolik dengan sejarah dan leluhur.

Alienasi semacam ini sering kali disertai dengan kekerasan simbolik dan fisik. Ketika masyarakat menolak kehilangan ruang hidupnya, mereka dicap sebagai penghambat pembangunan atau ancaman keamanan. Di sini, alienasi tidak lagi bersifat ekonomis semata, melainkan juga politis. Negara dan aparat hadir untuk memastikan kelancaran akumulasi kapital, bukan untuk melindungi relasi sosial yang adil.

Marx membantu kita melihat bahwa alienasi bukanlah kegagalan individu untuk beradaptasi, melainkan konsekuensi logis dari sistem produksi kapitalistik. Oleh karena itu, solusi atas alienasi tidak dapat ditemukan melalui nasihat moral atau spiritual semata, tetapi melalui perubahan struktur sosial yang memungkinkan manusia kembali berdaulat atas kerja, tanah, dan kehidupannya.

e. Negara, Hukum, dan Kepentingan Kelas: Perspektif Marxis tentang Kekuasaan

Dalam pemikiran Karl Marx, negara tidak pernah berdiri di ruang hampa. Negara lahir, berfungsi, dan berkembang di dalam konteks relasi sosial yang ditentukan oleh struktur ekonomi. Oleh karena itu, Marx menolak pandangan liberal yang melihat negara sebagai institusi netral yang berdiri di atas semua kepentingan. Sebaliknya, negara dipahami sebagai instrumen politik yang cenderung melayani kepentingan kelas yang menguasai alat-alat produksi.

Marx dan Engels dalam Manifesto Komunis menyatakan bahwa negara modern pada dasarnya adalah “panitia pengurus kepentingan bersama kaum borjuis”. Pernyataan ini tidak berarti bahwa setiap aparatus negara secara sadar berniat menindas, melainkan bahwa kerangka hukum, kebijakan, dan logika birokrasi negara dibentuk sedemikian rupa agar selaras dengan kebutuhan akumulasi kapital. Hukum tidak hanya mengatur kehidupan sosial, tetapi juga menetapkan siapa yang berhak memiliki, menguasai, dan memanfaatkan sumber daya.

Dalam sistem kapitalisme, hukum berfungsi ganda. Di satu sisi, ia menjamin ketertiban dan stabilitas. Di sisi lain, ia melegitimasi ketimpangan melalui bahasa legalitas. Perampasan tanah dapat dilegalkan melalui izin konsesi; eksploitasi tenaga kerja dapat dibenarkan melalui kontrak; kerusakan lingkungan dapat ditoleransi atas nama kepentingan nasional. Dengan demikian, hukum menjadi medium ideologis yang mengubah relasi kuasa menjadi prosedur administratif.

Di Indonesia, relasi antara negara, hukum, dan kepentingan kelas tampak jelas dalam kebijakan pembangunan berbasis investasi. Negara secara aktif memfasilitasi masuknya modal melalui regulasi yang mempermudah perizinan, memberikan insentif fiskal, dan menekan resistensi sosial. Dalam banyak kasus, kepentingan masyarakat lokal ditempatkan sebagai subordinat terhadap kepentingan ekonomi makro. Ketika konflik muncul, negara cenderung memosisikan diri sebagai penjaga stabilitas, bukan sebagai pelindung hak-hak rakyat.

Situasi ini menjadi semakin problematis ketika aparat keamanan dilibatkan dalam konflik agraria dan sumber daya alam. Dalam kerangka Marxis, keterlibatan ini mencerminkan fungsi koersif negara dalam menjaga tatanan produksi yang ada. Kekerasan baik fisik maupun simbolik menjadi sarana untuk memastikan bahwa relasi kepemilikan dan produksi tidak diganggu. Kritik dan perlawanan diperlakukan sebagai gangguan keamanan, bukan sebagai ekspresi demokratis.

Di Papua, peran negara sebagai pelindung kepentingan kelas dominan tampil secara lebih telanjang. Kebijakan ekonomi ekstraktif berjalan beriringan dengan pendekatan keamanan yang ketat. Hukum dan aparat tidak hanya mengatur, tetapi juga mengontrol. Masyarakat adat yang mempertahankan tanahnya sering kali berhadapan dengan kriminalisasi, stigmatisasi, dan kekerasan. Dalam konteks ini, negara bukan sekadar gagal melindungi, tetapi aktif berperan dalam reproduksi ketimpangan struktural.

Marx membantu kita memahami bahwa relasi ini bukan anomali, melainkan konsekuensi dari negara yang beroperasi dalam sistem kapitalisme. Selama kepemilikan atas sumber daya terkonsentrasi pada segelintir pihak, negara akan terus berada dalam ketegangan antara klaim moral dan praktik politiknya. Agama dapat dijadikan legitimasi moral, hukum menjadi alat formal, dan kekerasan dipakai sebagai jalan terakhir.

f. Ekonomi Ekstraktif dan Perampasan Ruang Hidup di Papua

Ekonomi ekstraktif merupakan salah satu bentuk paling nyata dari cara kerja kapitalisme di wilayah pinggiran. Dalam perspektif Marxis, ekonomi ekstraktif tidak sekadar aktivitas pengambilan sumber daya alam, melainkan sebuah modus produksi yang berorientasi pada akumulasi kapital dengan cara mengalihkan kekayaan alam dari wilayah lokal ke pusat-pusat modal. Proses ini hampir selalu melibatkan relasi kuasa yang timpang antara negara, korporasi, dan masyarakat setempat.

Papua menjadi contoh konkret bagaimana ekonomi ekstraktif bekerja sebagai perpanjangan tangan kapitalisme global. Kekayaan alam Papua emas, tembaga, kayu, dan potensi energi diposisikan sebagai komoditas strategis nasional dan internasional. Dalam logika ini, tanah tidak lagi dipahami sebagai ruang hidup, melainkan sebagai objek ekonomi yang dapat diukur, dipetakan, dan dieksploitasi. Marx menyebut proses ini sebagai bentuk lanjutan dari akumulasi primitif, yakni perampasan awal yang memungkinkan kapitalisme terus bereproduksi.

Perampasan ruang hidup masyarakat adat di Papua sering kali dilegitimasi melalui bahasa hukum dan pembangunan. Izin konsesi, kontrak karya, dan proyek strategis nasional menjadi instrumen formal yang meminggirkan hak ulayat. Relasi sosial yang sebelumnya berbasis komunal dan spiritual dipaksa masuk ke dalam sistem kepemilikan individual dan pasar tenaga kerja. Dalam proses ini, masyarakat adat tidak hanya kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan kendali atas cara hidupnya sendiri.

Dari sudut pandang Marx, kondisi ini memperlihatkan bagaimana kapitalisme menciptakan alienasi yang berlapis. Masyarakat Papua terasing dari tanah leluhurnya, dari hasil alam yang mereka jaga turun-temurun, dan dari keputusan politik yang menentukan masa depan mereka. Lebih jauh, mereka juga mengalami alienasi simbolik: narasi pembangunan menggambarkan mereka sebagai tertinggal, tradisional, dan perlu “dimodernisasi”, seolah-olah sistem hidup mereka tidak memiliki nilai.

Ekonomi ekstraktif di Papua juga tidak dapat dipisahkan dari peran negara dan aparat keamanan. Perlindungan terhadap investasi sering kali berjalan seiring dengan pendekatan keamanan yang represif. Dalam kerangka Marxis, ini menunjukkan fungsi koersif negara untuk menjamin kelancaran proses akumulasi kapital. Ketika perlawanan muncul baik dalam bentuk protes damai maupun penolakan adat respon yang diberikan kerap berupa kriminalisasi dan kekerasan, bukan dialog yang setara.

Ironisnya, di tengah perampasan ruang hidup tersebut, bahasa religius tetap digunakan sebagai legitimasi moral. Pembangunan dipresentasikan sebagai “berkat”, investasi disebut sebagai “jalan kesejahteraan”, dan penderitaan dianggap sebagai pengorbanan demi kemajuan. Di sinilah kritik Marx tentang agama sebagai ideologi menemukan relevansinya: agama digunakan untuk membingkai ketidakadilan struktural sebagai sesuatu yang dapat diterima secara moral.

Namun demikian, Papua juga menunjukkan bahwa ekonomi ekstraktif tidak sepenuhnya berhasil mematikan kesadaran kritis. Penolakan masyarakat adat, advokasi gereja akar rumput, dan suara-suara intelektual lokal memperlihatkan adanya upaya untuk merebut kembali makna pembangunan dan keadilan. Dalam bahasa Marx, ini merupakan embrio dari kesadaran kelas dan kesadaran historis kesadaran bahwa penderitaan bukanlah takdir, melainkan hasil relasi produksi yang timpang.

g. Institusi Agama, Hegemoni Ideologi, dan Krisis Etika Sosial

Dalam kerangka Marxis, ideologi tidak bekerja terutama melalui paksaan, melainkan melalui persetujuan melalui cara pandang yang diterima sebagai kewajaran. Di titik inilah institusi agama memiliki peran strategis. Agama, ketika telah terlembagakan dan berkelindan dengan negara serta kepentingan modal, berpotensi menjadi bagian dari hegemoni ideologis yang menormalkan ketimpangan sosial.

Marx tidak secara khusus mengembangkan teori hegemoni seperti Antonio Gramsci, namun kritiknya terhadap ideologi memberi fondasi yang kuat untuk memahami bagaimana institusi agama dapat berfungsi ambivalen. Di satu sisi, agama memiliki potensi etis dan profetis untuk membela yang tertindas. Di sisi lain, ketika agama terlalu dekat dengan kekuasaan, ia dapat kehilangan daya kritisnya dan berubah menjadi penjaga tatanan yang tidak adil.

Di Indonesia, relasi antara institusi agama dan kekuasaan sering kali ditandai oleh kompromi moral. Institusi keagamaan aktif hadir dalam ruang seremonial negara, menjadi mitra pembangunan, dan turut mengafirmasi narasi stabilitas serta pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam banyak kasus, suara institusi agama melemah ketika berhadapan dengan persoalan struktural seperti perampasan tanah, eksploitasi buruh, dan kerusakan lingkungan. Kritik sosial digantikan oleh ajakan moral individual: kesabaran, ketertiban, dan harmoni.

Dalam perspektif Marxis, kondisi ini menunjukkan bagaimana agama dapat berfungsi sebagai alat reproduksi kesadaran palsu. Ketidakadilan dipahami sebagai ujian iman, kemiskinan sebagai nasib, dan penderitaan sebagai kehendak ilahi. Dengan demikian, struktur ekonomi-politik yang menjadi sumber penderitaan luput dari pertanyaan kritis. Etika sosial pun mengalami krisis: kejahatan struktural tidak lagi dipandang sebagai kejahatan, melainkan sebagai konsekuensi yang harus diterima.

Di Papua, krisis etika sosial ini tampak secara tajam. Gereja dan institusi keagamaan memiliki posisi historis yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Namun, ketika kekerasan struktural berlangsung melalui militerisasi, eksploitasi sumber daya, dan marginalisasi budaya respons institusional sering kali bersifat ambigu. Ada suara-suara profetis yang lantang membela martabat manusia Papua, tetapi ada pula sikap diam yang lahir dari ketakutan, tekanan politik, atau kedekatan dengan kekuasaan.

Marx membantu kita memahami bahwa diamnya institusi agama bukan semata kegagalan moral personal, melainkan bagian dari struktur hegemoni yang lebih luas. Ketika agama menjadi bagian dari tatanan yang mapan, ia berisiko kehilangan posisinya sebagai kekuatan kritis. Tuhan tetap diucapkan dalam liturgi, tetapi kehadiran-Nya tidak tercermin dalam keberpihakan pada korban ketidakadilan.

Krisis etika sosial ini memperlihatkan bagaimana agama dapat direduksi menjadi legitimasi simbolik, sementara uang dan kekuasaan menentukan arah kebijakan. Dalam situasi demikian, kritik terhadap kapitalisme tidak cukup diarahkan pada negara dan modal semata, tetapi juga pada peran institusi moral yang gagal menjalankan fungsi korektifnya. Etika sosial yang terputus dari keadilan material akan selalu mudah dikompromikan.

Namun, kritik ini bukan penolakan terhadap agama, melainkan ajakan untuk mengembalikan agama pada fungsi emansipatorisnya. Dalam bahasa Marx, pembebasan manusia menuntut pembongkaran ilusi yang menutupi realitas. Agama, jika ingin tetap relevan secara etis, harus berani melepaskan diri dari hegemoni ideologis dan berpihak pada mereka yang teralienasi oleh sistem.

h. Kesadaran Palsu, Wacana Pembangunan, dan Normalisasi Ketimpangan

Dalam teori Marx, kesadaran palsu (false consciousness) merujuk pada kondisi ketika individu atau kelompok sosial memahami realitasnya secara terbalik bukan karena ketidaktahuan personal, melainkan karena struktur sosial yang membentuk cara berpikir mereka. Kesadaran ini tidak muncul secara alamiah, melainkan diproduksi melalui ideologi yang disebarkan oleh kelas dominan untuk mempertahankan relasi kekuasaan.

Salah satu bentuk paling efektif dari kesadaran palsu dalam konteks masyarakat modern adalah wacana pembangunan. Pembangunan dipresentasikan sebagai proyek netral, teknokratis, dan tak terelakkan. Ia dikemas sebagai jalan menuju kesejahteraan bersama, padahal dalam praktiknya sering kali menjadi instrumen legitimasi bagi akumulasi modal dan perampasan ruang hidup masyarakat lokal.

Di Indonesia, pembangunan kerap direduksi menjadi indikator ekonomi makro: pertumbuhan PDB, investasi, dan infrastruktur fisik. Ukuran-ukuran ini menyingkirkan pertanyaan mendasar tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan. Dalam perspektif Marxis, pembangunan semacam ini mencerminkan kepentingan kelas pemilik modal, sementara penderitaan kelompok marginal disamarkan sebagai “dampak sementara” atau “harga kemajuan”.

Kesadaran palsu bekerja ketika masyarakat diajak merayakan pembangunan meskipun hidup mereka justru semakin teralienasi. Tanah yang diwariskan turun-temurun berubah menjadi konsesi perusahaan, ruang hidup dikapitalisasi, dan relasi sosial tradisional digantikan oleh logika pasar. Namun, semua itu diterima sebagai keniscayaan, bahkan sebagai tanda kemajuan.

Di Papua, wacana pembangunan hadir dengan lapisan ideologis yang lebih kompleks. Pembangunan tidak hanya dibingkai sebagai kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai proyek integrasi nasional dan keamanan negara. Infrastruktur, pertambangan, dan perkebunan skala besar diposisikan sebagai solusi atas “ketertinggalan”, tanpa terlebih dahulu mengakui bahwa ketertinggalan itu sendiri merupakan produk dari sejarah kolonial dan kebijakan struktural yang timpang.

Dalam kerangka kesadaran palsu, masyarakat Papua didorong untuk menerima narasi bahwa penderitaan mereka adalah akibat dari keterbelakangan budaya atau minimnya partisipasi dalam ekonomi modern. Narasi ini mengaburkan fakta bahwa ketimpangan yang terjadi bersumber dari relasi kuasa yang tidak setara, di mana keputusan ekonomi dan politik ditentukan dari luar komunitas lokal.

Lebih jauh, kesadaran palsu diperkuat oleh bahasa-bahasa moral dan religius. Ketimpangan diselimuti dengan ajakan untuk bersyukur, bersabar, dan tidak mengganggu stabilitas. Dalam bahasa Marx, ideologi bekerja paling efektif ketika ia tampak manusiawi dan bermoral, padahal secara struktural justru menutupi kekerasan sistemik.

Normalisasi ketimpangan terjadi ketika penderitaan tidak lagi memicu kemarahan etis, melainkan diterima sebagai bagian dari tatanan sosial. Ketika masyarakat mulai percaya bahwa tidak ada alternatif selain sistem yang ada, maka kritik kehilangan daya subversifnya. Inilah yang dimaksud Marx ketika menyebut ideologi sebagai mekanisme yang membuat ketidakadilan tampak wajar.

Namun, Marx juga menegaskan bahwa kesadaran palsu bukan kondisi permanen. Kesadaran palsu ini dapat runtuh ketika pengalaman material bertentangan secara tajam dengan narasi ideologis. Di Papua, pengalaman kehilangan tanah, kekerasan, dan peminggiran budaya menjadi potensi bagi munculnya kesadaran kritis, yakni kesadaran yang mempertanyakan relasi kuasa dan kepentingan di balik wacana pembangunan.

Dengan demikian, kritik terhadap wacana pembangunan bukanlah penolakan terhadap perubahan, melainkan penolakan terhadap pembangunan yang mengorbankan martabat manusia. Pembangunan yang tidak berangkat dari keadilan sosial hanya akan memperdalam alienasi dan ketimpangan.

i. Instrumentalisasi Agama dalam Praktik Kekuasaan Elit Lokal Papua

Dalam konteks Papua, kontradiksi antara bahasa religius dan praktik kekuasaan tampak secara nyata pada sebagian elite politik lokal. Tidak jarang para pejabat publik menampilkan citra religius yang kuat rajin beribadah, fasih menyebut nama Tuhan dalam pidato, serta menampilkan simbol-simbol iman di ruang publik. Namun, dalam praktik pemerintahan sehari-hari, ekspresi religius tersebut sering tidak sejalan dengan keberpihakan nyata terhadap penderitaan rakyat jelata yang mereka wakili.

Dalam perspektif Marxis, fenomena ini dapat dibaca sebagai bentuk instrumentalisasi agama dalam relasi kekuasaan. Bahasa religius berfungsi sebagai legitimasi moral yang menutupi relasi ekonomi-politik yang eksploitatif. Agama tidak lagi hadir sebagai kekuatan etis yang mengoreksi ketidakadilan, melainkan sebagai selubung ideologis yang meredam kritik dan membangun citra moral personal di tengah praktik akumulasi kekayaan.

Lebih problematis lagi, penderitaan rakyat Papua kerap dijadikan modal politik dan ekonomi. Narasi kemiskinan, konflik, dan keterbelakangan diproduksi dan dipertontonkan dalam ruang-ruang kekuasaan nasional, bukan semata untuk memperjuangkan keadilan struktural, melainkan untuk memperoleh akses terhadap sumber daya negara. Dalam proses ini, penderitaan kolektif berubah menjadi komoditas politik alat tawar-menawar untuk mendapatkan proyek, jabatan, dan aliran dana.

Dalam kerangka Marx, situasi ini mencerminkan alienasi ganda. Pertama, rakyat teralienasi dari hasil kekayaan alam dan kebijakan publik yang seharusnya berpihak pada mereka. Kedua, penderitaan rakyat teralienasi dari makna emansipatorisnya, karena direpresentasikan oleh elite yang tidak hidup dalam konsekuensi penderitaan tersebut. Penderitaan tidak lagi menjadi dasar perjuangan, melainkan tameng moral untuk memperkaya diri.

Relasi pejabat lokal dengan penguasa negara dalam konteks ini sering bersifat dependen dan patronistik. Alih-alih memperjuangkan kedaulatan politik dan keadilan sosial bagi rakyat Papua, sebagian elite justru menempatkan diri sebagai perantara yang “mengemis” legitimasi dan sumber daya dari pusat kekuasaan. Kesetiaan politik dan stabilitas menjadi mata uang utama, sementara suara kritis rakyat diredam demi menjaga akses terhadap keuntungan material.

Dalam kondisi demikian, penyebutan nama Tuhan kehilangan makna profetisnya. Tuhan hadir dalam retorika, tetapi absen dalam kebijakan. Iman direduksi menjadi performa simbolik, sementara praktik kekuasaan tunduk sepenuhnya pada logika kapital dan kepentingan pribadi. Inilah yang oleh Marx dipahami sebagai pembalikan nilai moral, di mana yang sakral digunakan untuk melanggengkan yang eksploitatif.

Kritik ini tidak ditujukan untuk menafikan iman personal para pejabat, melainkan untuk menegaskan bahwa iman yang terpisah dari praksis keadilan sosial berubah menjadi ideologi penipu. Dalam konteks Papua, etika kepemimpinan yang sejati tidak diukur dari seberapa sering nama Tuhan diucapkan, melainkan dari sejauh mana kebijakan dan tindakan nyata membebaskan rakyat dari kemiskinan struktural, kekerasan, dan peminggiran historis.

j. Iman sebagai Praxis Sosial: Dari Kritik Marx menuju Teologi Pembebasan

Salah satu kesalahpahaman paling umum terhadap pemikiran Marx adalah anggapan bahwa kritiknya terhadap agama bermuara pada penolakan total terhadap iman. Padahal, kritik Marx justru diarahkan pada fungsi sosial agama dalam masyarakat yang timpang. Ketika agama berfungsi menenangkan penderitaan tanpa mengubah kondisi yang melahirkannya, di situlah agama kehilangan daya emansipatorisnya. Namun, kritik ini secara implisit membuka ruang bagi reinterpretasi iman sebagai kekuatan praksis sosial.

Konsep praxis dalam tradisi Marx merujuk pada kesatuan antara teori dan tindakan yang bertujuan mengubah realitas material. Dalam kerangka ini, iman tidak dapat berhenti pada pengakuan simbolik atau ritual semata, melainkan harus terwujud dalam tindakan nyata yang berpihak pada keadilan. Iman yang terpisah dari praksis sosial berisiko menjadi ideologi yang menopang status quo.

Teologi pembebasan, yang berkembang di Amerika Latin dan kemudian beresonansi di berbagai konteks global, termasuk Indonesia dan Papua, dapat dibaca sebagai respons teologis terhadap kritik Marx. Teologi ini tidak menolak iman, tetapi justru menegaskan bahwa iman sejati hanya bermakna ketika berpihak pada kaum tertindas. Dalam perspektif ini, dosa tidak semata dipahami sebagai pelanggaran moral individual, melainkan juga sebagai dosa struktural yang tertanam dalam sistem ekonomi-politik yang eksploitatif.

Di Indonesia, wacana iman sebagai praksis sosial masih sering terhambat oleh pendekatan moralistik dan legalistik. Agama cenderung diposisikan sebagai urusan privat dan spiritual, sementara persoalan struktural seperti ketimpangan ekonomi, eksploitasi alam, dan kekerasan negara dianggap berada di luar wilayah keagamaan. Padahal, dalam perspektif kritis, pemisahan ini justru mempersempit peran etis agama dalam ruang publik.

Dalam konteks Papua, iman sebagai praksis sosial menemukan urgensinya. Realitas kekerasan struktural, perampasan ruang hidup, dan dehumanisasi menuntut respon iman yang melampaui liturgi. Gereja dan komunitas beriman dihadapkan pada pilihan historis, apakah menjadi saksi yang diam atau menjadi subjek aktif dalam perjuangan kemanusiaan. Di sinilah iman diuji bukan melalui kata-kata, melainkan melalui keberanian berpihak.

Marx membantu mengingatkan bahwa penderitaan manusia bukanlah takdir metafisis, melainkan produk relasi sosial yang bisa diubah. Ketika iman bertemu dengan kesadaran kritis dapat menjadi energi transformasional. Iman tidak lagi berfungsi sebagai pelarian dari realitas, tetapi sebagai kekuatan yang mendorong perubahan struktur yang tidak adil. Namun, iman sebagai praksis sosial juga menuntut refleksi diri. Dan harus waspada agar tidak jatuh pada romantisasi penderitaan atau pembenaran kekerasan atas nama kebaikan. Di sinilah dialog antara kritik Marx dan teologi pembebasan menjadi penting kritik terhadap struktur harus selalu disertai komitmen pada martabat manusia dan kehidupan.

Iman yang membebaskan bukanlah iman yang tunduk pada uang dan kekuasaan, melainkan iman yang berani mengungkap kepalsuan moral para penyembah modal. Bibir boleh berucap tentang Tuhan, tetapi kebenaran iman diukur dari keberpihakan pada mereka yang dirampas hak dan kemanusiaannya. Pembahasan ini mengantar kita pada bagian penutup yang akan merangkum keseluruhan argumen serta menegaskan kembali relevansi kritik Marx dalam membaca relasi antara agama, kapital, dan kemanusiaan di Indonesia, khususnya di Papua.

Kesimpulan

Artikel ini berangkat dari kegelisahan etis terhadap paradoks sosial yang kian nyata: bibir yang fasih mengucap nama Tuhan, tetapi tangan yang sibuk melayani akumulasi uang dan kekuasaan. Dalam kerangka pemikiran Karl Marx, paradoks ini bukan sekadar kemunafikan personal, melainkan gejala struktural dari masyarakat kapitalistik yang memisahkan moralitas dari kondisi material kehidupan.

Kritik Marx terhadap agama tidak dimaksudkan untuk menafikan iman, melainkan untuk membongkar bagaimana agama dapat direduksi menjadi instrumen ideologis yang menenangkan penderitaan tanpa menghapus sumber penderitaan itu sendiri. Ketika agama berhenti menjadi suara profetis dan justru melegitimasi ketimpangan, maka hal ini berkontribusi pada reproduksi ketidakadilan sosial.

Relasi antara negara, modal, dan institusi agama menunjukkan pola kooptasi yang kompleks. Wacana pembangunan, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi sering kali diterima tanpa kritik mendasar terhadap dampak strukturalnya. Agama hadir sebagai simbol moral, tetapi kehilangan daya korektifnya ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan politik yang dominan.

Papua memperlihatkan wajah paling telanjang dari relasi ini. Eksploitasi sumber daya alam, militerisasi, dan marginalisasi budaya tidak dapat dilepaskan dari logika kapital dan kepentingan negara. Dalam situasi tersebut, agama berada pada persimpangan etis: menjadi pembela martabat manusia atau menjadi penonton yang diam. Kritik Marx membantu mengungkap bahwa diamnya institusi moral sering kali bukan kebetulan, melainkan bagian dari struktur hegemoni yang membungkam kritik.

Namun, artikel ini juga menegaskan bahwa kritik Marx membuka ruang bagi pembacaan iman yang lebih radikal dan membebaskan. Melalui konsep praxis sosial dan dialog dengan teologi pembebasan, iman dapat direhabilitasi sebagai kekuatan transformasional yang berpihak pada mereka yang teralienasi oleh sistem. Iman yang demikian tidak bersembunyi di balik ritual, tetapi hadir dalam tindakan konkret melawan ketidakadilan.

Dengan demikian, ungkapan “Bibir Berucap Tuhan dari Para Penyembah Uang” bukan berupa kritik retoris, melainkan seruan etis. Sebab tuntutannya ialah membongkar kepalsuan moral yang diselimuti bahasa religius, sekaligus mengajak agama kembali pada panggilannya sebagai pembela kehidupan. Di tengah dominasi kapital dan kekuasaan, relevansi Marx terletak pada kemampuannya mengingatkan bahwa pembebasan manusia hanya mungkin terjadi ketika ilusi dibongkar dan struktur yang menindas diubah.